あっという間に10月になりました。

あと今年も 3ヶ月!!!

早いですね。。。

今週は、DHミーティング。。

学生の方の学生実習〜。

色々とありますね。

この先、

診療時間の変更

新人さんの加入

院長の診療時間の変更

などなど、色々と患者様にご迷惑をお掛けしたり、また喜んでいただいたり。。

円滑に進められるよう頑張ります。

あっという間に10月になりました。

あと今年も 3ヶ月!!!

早いですね。。。

今週は、DHミーティング。。

学生の方の学生実習〜。

色々とありますね。

この先、

診療時間の変更

新人さんの加入

院長の診療時間の変更

などなど、色々と患者様にご迷惑をお掛けしたり、また喜んでいただいたり。。

円滑に進められるよう頑張ります。

インプラント治療は、さまざまな年齢の方が受ける治療であり、実施することで自身の歯で噛む感覚や、審美的な印象を手に入れることができます。

また、インプラント治療を検討している方の中には、高齢者の方もいるかと思います。

ここからは、高齢者の方におけるインプラント治療のポイントを解説します。

高齢者の方は、「何歳までインプラント治療を受けることができるのか?」という疑問を抱くこともあるかと思います。

インプラント治療には、特に年齢制限は存在しません。

大体の目安としては70代くらいまで可能ですが、80代以上の方を治療しても、経過が極めて順調であることもあり、それぞれのケースによって異なります。

ただし、重度の心臓疾患や慢性病などを患っている場合は、治療を受けるのが難しくなります。

具体的には、心臓病や糖尿病、高血圧や骨粗鬆症などの病気を抱えている方は、さまざまな薬を服用していることが多く、治療するにあたっては医師への相談が必須となります。

ちなみに、高齢者の方がインプラント治療を受ける場合、術後の定期的なメンテナンスに通えるかどうかも考慮しなければいけません。

数ある治療の中から、高齢者の方がインプラント治療を選ぶべき理由としては、他の治療に失敗したときのリスクが高いことが挙げられます。

虫歯や歯周病により、ほとんどの歯が大きなダメージを受けている場合、歯を残す治療に何年もかかり、残った歯も何十年と持たない場合があります。

また、こちらが例えば30~40代の方であれば、すぐにインプラント治療を行うのではなく、天然歯で噛むことができる時間をなるべく引き延ばすようなケースが多々見られます。

しかし、60~70代の方の場合、こちらの年齢から何年もかけて歯を残す治療を行ったとしても、それがうまくいかないとなったときに、年齢や身体の調子を考えると、インプラント治療を行うのが難しいケースがあります。

つまり、高齢者の方にとってインプラント治療は、早い段階から積極的に検討すべき選択肢だということです。

今回の記事のポイントは以下になります。

・インプラント治療の年齢制限は特にない

・重度の心臓疾患や慢性病などを患っている高齢者の方は、インプラント治療を受けるのが難しくなる

・高齢者の方がインプラント治療を受ける場合、術後のメンテナンスに通えるかどうかも考慮すべき

・高齢者の方にとってインプラント治療は、早めに検討すべき選択肢

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

インプラントは、骨の中に人工歯根を埋め込み、そこにアバットメントという義歯との連結部分にあたる部品を取り付け、義歯を被せるという治療です。

しかし、治療後ごく稀に、インプラントにおける義歯の部分が割れることがあります。

今回は、こちらの主な原因について解説したいと思います。

インプラントにおける義歯の部分が割れる主な原因としては、まず強い衝撃を受けることが挙げられます。

こちらは、天然の歯にも同じことが言えますが、例えば転んでインプラント部分をぶつけたり、事故に遭ったりした場合には、強い衝撃が加わり、目に見える義歯の部分が割れることがあります。

このとき、直接インプラント部分をぶつけていなくても、無意識に食いしばることにより、義歯が欠けたり、亀裂が入ったりする可能性はあります。

ちなみに、同じ理論でいうと、就寝中の歯ぎしりや食いしばりでも、インプラント部分に強い力が加わり、割れることが考えられるため、注意が必要です。

インプラントが割れる主な原因としては、無理やり硬いものを噛むことも挙げられます。

インプラントのメリットは、まるで自身の歯のような噛み心地を実現できるところですが、こちらは何でも噛めるということではありません。

例えば、インプラントの歯で堅焼きのせんべいを食べたり、歯で缶のフタを無理やり開けようとしたりすると、義歯の部分がその硬さに負けてしまい、割れることは十分に考えられます。

もちろん、柔らかいものしか噛めないというわけではありませんが、あまりに硬すぎるものには注意してください。

歯並びが変化することも、インプラントの義歯部分が割れる原因の1つです。

天然歯は、時間が経つにつれて少しずつ動いていくものです。

そのため、インプラント治療後、歯科クリニックでのメンテナンスに通わず放置していると、知らず知らずのうちに歯並びが変化し、インプラント部分に強い負荷がかかることがあります。

また、インプラント部分にかかる負荷が大きくなると、目に見える義歯の部分だけ割れてしまったり、亀裂が入ってしまったりすることが考えられます。

今回の記事のポイントは以下になります。

・転んだり、事故に遭ったりしたとき、インプラント部分に強い衝撃が加わると割れてしまうことがある

・就寝中の歯ぎしりや食いしばりでも、インプラントが割れることがある

・硬いものを無理やり噛むことも、インプラントが割れる原因の1つ

・歯並びが変化し、インプラントにかかる負荷が大きくなることで割れることもある

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

(株)YOSHIDA さんのショールーム行ってきました♪

医院を開設する時、増築する時、仲間の開業を手伝う時。。。

色々な時にショールームよく行きました。

今回はたまたま別の用事があって行ったのですが。。。。。

展示の仕方の素晴らしさ(プロなので当たり前ですが)を強く感じました。

良いものを患者さんに伝えたい。

私たちのオーラルヘルスに対する思いをもっと伝えたい。

でも、伝え方が下手だと伝わらない。。。

伝え方が下手な私はもっと学ばなければならないな〜と思いました。

Instagram なども少しづつ始めていますが(まだまだ未熟すぎるのですが)、もっと皆様に「発信」できる医院になりたいと思った1日でした。

これからも、皆さま、ご指導のほど宜しくお願い致します。

しっかりと歯磨きをしなかった場合、子どもも大人と同じように、口内に歯垢や歯石が溜まり、虫歯や歯周病のリスクが高まってしまいます。

また、子どもの中には、歯磨きを嫌がり、なかなか親御さんの言う通りに磨こうとしない子もいます。

ここからは、子どもが歯磨きを嫌がってしまう主な理由について解説します。

子どもが歯磨きを嫌がる主な理由としては、まず口内に歯ブラシが入ることに対し、抵抗を感じていることが挙げられます。

大人にとって歯ブラシは、これまで何度も口に入れてきたものであるため、それほど抵抗はありませんが、子どもにとっての歯ブラシは、これまで口に入れてきたものとは異なる得体の知れないものです。

そのため、慣れるまでは気持ち悪い感覚が続き、このような思いをしたくないという理由から、なかなか自主的に歯磨きをしようとしないことがあります。

子どもが歯磨きを嫌がってしまう理由としては、長時間口を開け続けるのが苦痛だということも挙げられます。

歯磨きの際には、最低でも数分間は口を開けていなければいけませんが、このようにすることで、口内には少しずつ唾が溜まっていきます。

大人の場合、唾が溜まればすぐに吐き出すことが可能ですが、まだ幼い子どもはそれができず、息苦しさを感じてしまい、それが次第に歯磨き自体への嫌悪感につながります。

また、歯磨きの際に長時間口を開け続けることにより、顎が痛くなったり、疲れたりすることを嫌う子どもも少なくありません。

子どもが歯磨きを嫌がる理由としては、歯磨きの際の親御さんに恐怖心を抱いていることも挙げられます。

親御さんの中には、何とか子どもに歯磨きをしてもらうために、無理やり押さえつけたり、怒ったりしている方もいるかもしれませんが、こちらはあまり良いことではありません。

このようにすると、子どもは“歯磨き=親御さんが怖くなる”というイメージを持ってしまい、トラウマになります。

そのため、親御さんは歯磨きの重要性を伝え、あくまで自主的に磨かせることが大切です。

今回の記事のポイントは以下になります。

・子どもは歯ブラシが口に入る感覚に嫌悪感を抱き、歯磨きを避けてしまうことがある

・幼い子どもは唾を吐き出すことができないため、歯磨きで口を開け続けることに抵抗感がある

・口を開け続けることによる顎の負担を嫌う子どももいる

・歯磨きの際、親御さんが怖くなると、子どもにトラウマを植え付けてしまう可能性がある

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

就寝中、口呼吸をしてしまう癖がある方は、口内が乾燥してしまい、唾液が分泌されにくくなります。

また、唾液の分泌量が減少することにより、口臭や虫歯、歯周病など、さまざまな症状にもつながります。

ここからは、就寝中の口呼吸を防ぐための方法について解説します。

就寝中の口呼吸を防ぐための方法としては、まず口呼吸防止用テープの使用が挙げられます。

こちらは、文字通り口呼吸を防止し、鼻呼吸を促すためのアイテムであり、口を閉じるように貼るものや、鼻に貼るものなどがあります。

また、こちらの効果によって物理的に口が開かなくなったり、鼻が通ったりするため、就寝中の口呼吸による口内の乾燥、口臭などを防ぐことができます。

ちなみに、口に貼るタイプのテープは、口の周りをよく拭き取った後、口の中央部分だけを閉じるように、テープを縦に貼ります。

就寝中の口呼吸を防ぐための方法には、マスクの着用も挙げられます。

マスクをすることにより、自身の息がマスク内にこもり、口周りの湿度が高くなります。

その湿った空気を吸うことで、鼻や口、喉の乾燥を防ぐことができます。

また、就寝中のマスク着用には、風邪の予防や身体の冷え防止など、他にもさまざまなメリットがあります。

ただし、マスクをすることによって息苦しくなると、睡眠の質が下がる場合があるため、なかなか寝付けないときは、別の方法で口呼吸を改善することをおすすめします。

筋機能訓練法も、就寝中の口呼吸を防ぐ方法の1つです。

こちらは、舌や唇、頬といった口周りの筋肉をトレーニングする方法であり、習慣づけることで悪い癖を取り除き、口呼吸の機会を減らすことができるというものです。

具体的な方法は、まず口を閉じた状態で片方の鼻を人差し指で押さえ、もう片方の鼻で息を吸って吐きます。

反対側も同様に、交互に5回繰り返します。

また、他にも軽く口を閉じ、上顎のくぼみの先のスポットと呼ばれる部分に舌の先端、上顎に舌の表面をつけ、この状態で30秒間、唾液を飲み込む練習をするというトレーニング方法もあります。

今回の記事のポイントは以下になります。

・就寝中に口呼吸をしてしまう方は、口臭や虫歯、歯周病などの症状につながりやすくなる

・口呼吸防止用テープの使用は、就寝中の口呼吸を防ぐ一般的な方法

・就寝中にマスクをすることにより、口周りの湿度が上がり、鼻や口、喉の乾燥を防ぐことができる

・筋機能訓練法を実施することでも、就寝中の口呼吸は改善される

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

普段の生活において、通勤や通学などである程度の時間歩いたり、階段を上り下りしたりする方は多いです。

また、歩くときにはある程度の振動が発生しますが、こちらが歯の痛みにつながるというケースがあります。

ここからは、歩くときの振動で歯が痛くなる主な原因について解説します。

歩くときの振動で歯が痛くなる原因としては、まずなんといっても虫歯が挙げられます。

神経付近まで進行した重い虫歯がある場合、わずかな振動でも歯に響きやすくなり、当然大きな振動は強い痛みにつながります。

舌で触ったとき、明らかに穴が開いている歯があるという方は、虫歯が原因と見てほぼ間違いありません。

ちなみに、振動で虫歯が痛む状況を放置していると、常に痛みが残るようなことにもなりかねないため、できる限り早めに歯科クリニックで治療する必要があります。

歩くときの振動で歯が痛くなる原因には、噛み合わせも挙げられます。

正しい噛み合わせの方は、奥歯が上下ともにうまく噛み合っていたり、上下の前歯が真ん中に揃っていたり、歯列がキレイなアーチを維持していたりします。

しかし、噛み合わせが悪いと、歩いたときの振動が特定の歯にのみ伝わりやすくなり、こちらが痛みにつながってしまうことがあります。

例えば、奥歯の噛み合わせが強すぎる場合、奥歯だけ他の歯よりも多くの負担がかかるため、痛みを感じることが考えられます。

このような場合には、歯科クリニックを訪れ、咬合調整を実施してもらうことをおすすめします。

上顎洞炎も、歩くときの振動で歯が痛む原因の1つです。

こちらは、副鼻腔の1つである上顎洞において、粘膜が炎症を起こしてしまうという症状です。

炎症が悪化した場合には膿がたまり、こちらの症状は蓄膿症と呼ばれます。

上顎洞炎の方が振動で歯を痛めやすい理由としては、上顎洞にたまった膿が歩くことによって動き、その刺激が歯に伝わることが挙げられます。

また、上顎洞炎の場合、お辞儀したときなどにも溜まった膿が動き、歯が痛むことがあります。

ちなみに、以下の症状が慢性的に出ている方は、上顎洞炎を疑うべきだと言えます。

・鼻づまり

・鼻水

・咳

・頭痛

・顔面痛

・濃い鼻水が喉の奥に残る

・下を向くと痛みが強くなる

今回の記事のポイントは以下になります。

・神経付近まで進行した重い虫歯がある場合、わずかな振動でも歯に響きやすくなる

・噛み合わせが悪いと、歩いたときの振動が一部の歯にのみ伝わりやすくなる

・上顎洞炎の方は、上顎洞にたまった膿が振動で動くことにより、歯が痛みやすくなる

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

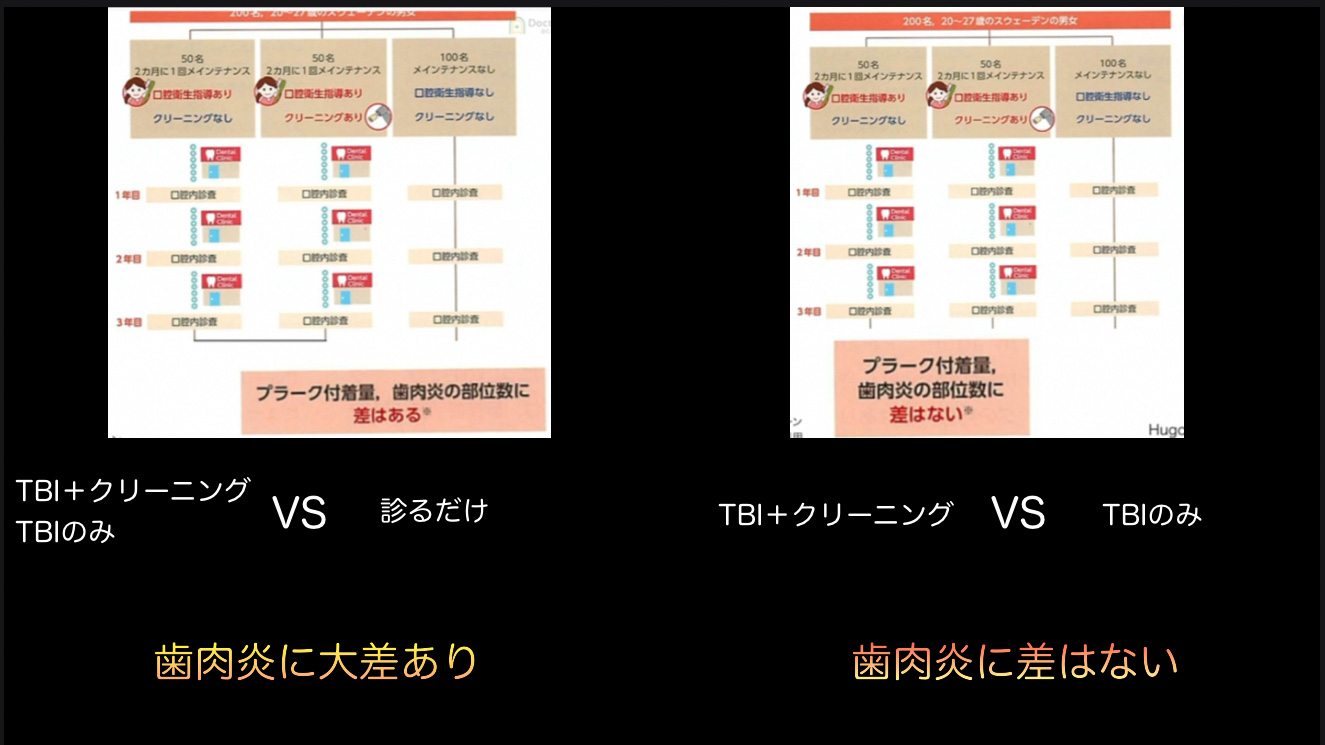

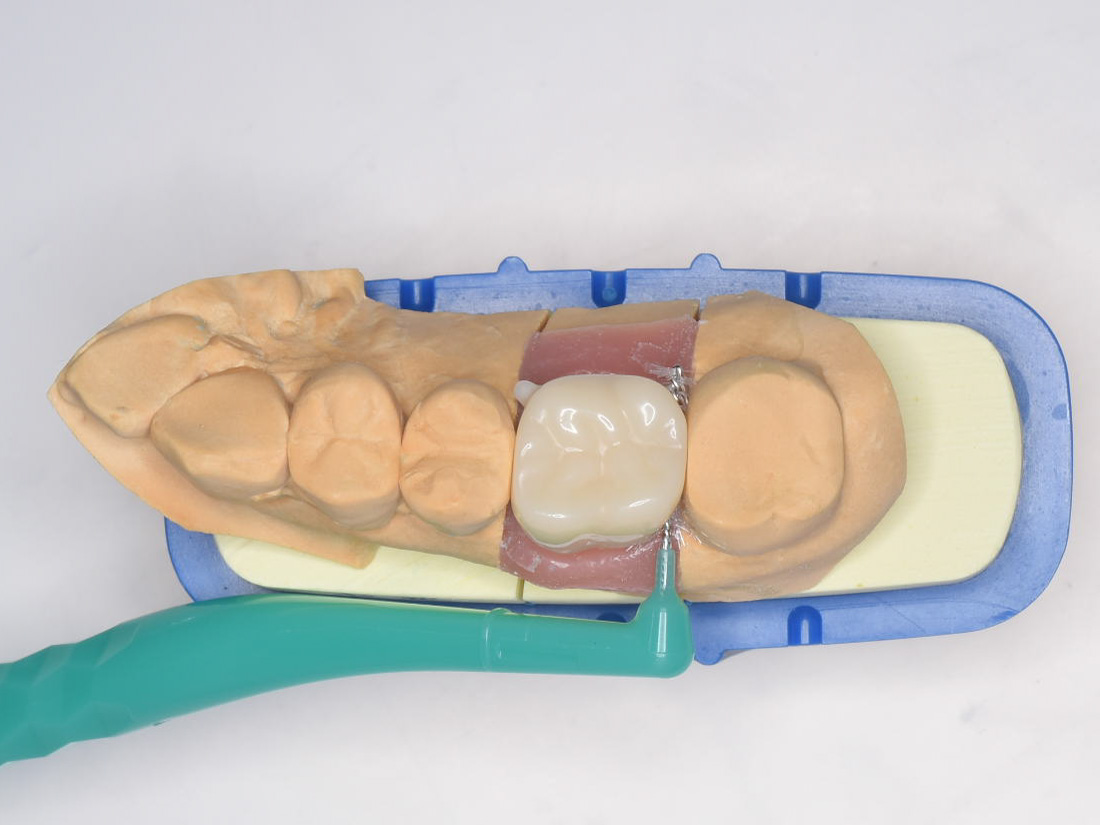

DHミーティングしました。

アクセルソン博士の論文から私たちがやるべき事。。。

というテーマでした。

メンテナンスを行う事がすごく大事。。

すご〜く大事。

でも毎日歯を磨けていないと、効果が減少する。。。

いや、歯を磨けるようになってもらうためにメンテナンスしている。。

体調が悪い方にお薬のみをを渡すのは根本的解決になるのだろうか?

根本的に解決するためには

・太り気味の方なら、運動や食事制限

・高血圧なら塩分制限

・糖尿病なら食事指導、運動指導

つまり。。。

歯周病の方の治療はプラークを「とってあげる」のではなく、「とれるようになってもらう。」

事なんですよね。

プラークが体内に入るから血管障害(脳卒中など)や肥満、肺炎が起こる。。。

プラークをご自身でとれる事が健康になる。。。

歯科医師は失った歯を治すのが仕事。。。

でも「治る」のではなく「他のもの(セラミックや金属)で代用している」だけなんです。。

私たち歯科医院の1番の仕事は

歯周病や虫歯にならないように患者さんに歯磨きの大事さを理解してもらう事

なんだと思います。

歯磨きを上手になってもらう場所♪

これが私たちのゴールです。。

新潟の皆様がプラークから病気にならないように〜。

これから頑張ります❗️

インプラント治療を受けた後は、その日のうちに日常生活に戻ることができます。

しかし、これまでの生活と同じように、一切の制限なく過ごすことができるかというと、決してそういうわけではありません。

ここからは、インプラント治療後の過ごし方について、注意すべきポイントをいくつか見て行きたいと思います。

インプラント治療後の過ごし方において注意すべきポイントとしては、まずうがいが挙げられます。

インプラント治療を受けた口内には、手術の際にできた傷跡がまだ残っています。

そのため、手術当日は、なるべくうがいをしないことをおすすめします。

水で軽くゆすぐだけであればまだ良いですが、うがい薬を用いて強いうがいをしてしまうと、口内の傷が刺激されて治るのが遅れたり、出血が止まりにくくなったりしてしまいます。

インプラント治療後の過ごし方において気を付けるべきポイントには、MRIも挙げられます。

MRIとは、治療前にガンの有無や広がり、他の臓器への転移がないかを調べたり、治療の効果を判定したり、治療後の再発がないかを確認したりと、さまざまな目的で行われる精密検査をいいます。

また、MRIは強力な磁石と電波を使い、磁場を発生させて行いますが、インプラントの素材として磁石を使用している場合、MRI本体の故障や身体への悪影響が出ることも考えられます。

ただし、歯科クリニックで採用されているインプラントのほとんどは、MRIを受けても問題がない素材を使用しているため、あくまで一般的な治療であれば、基本的には上記のような影響が出ることは考えにくいです。

薬の服用も、インプラント治療後の過ごし方において、注意すべきポイントの1つです。

インプラント治療後には、用法・用量を守り、歯科クリニックから処方された痛み止め、抗生物質など服用しなければいけません。

痛みや腫れがそれほどひどくない場合、自身の判断で服用しなくなったり、飲み忘れたりするケースがよく見られますが、このような状況は避けてください。

指示通りに服用しなかった場合、それまで薬で抑えられていた腫れや痛みなどが再発するおそれがあります。

今回の記事のポイントは以下になります。

・インプラント治療当日は口内に傷跡が残っているため、強いうがいを避けるべき

・インプラントの素材に磁石を使用している場合、MRIを受けられないことがある

・インプラントのほとんどは、MRIを受けても問題ない素材を使用している

・インプラント治療後は、医師の指示通りきちんと薬を服用するのが正しい過ごし方

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

口内で発生するトラブルと言えば、虫歯や歯周病などが挙げられますが、こちら以外にもさまざまなトラブルが発生することがあります。

その1つが今回解説する“臭い玉(においだま)”であり、こちらは誰もが悩まされる可能性のある症状です。

今回は、臭い玉の概要やデメリット、予防方法などについて解説したいと思います。

臭い玉とは、別名“膿栓”とも呼ばれるもので、口腔内の喉の方に形成される小さな出来物のことをいいます。

具体的には、扁桃というリンパ組織にできた小さい穴に、白い塊がいくつも溜まったものを指しています。

また、臭い玉は免疫物質が細菌やウイルスと戦った証拠であり、過度な心配をする必要はありませんが、体質的に臭い玉ができやすいという方は存在します。

臭い玉のデメリットは、なんといっても口臭につながることです。

臭い玉は、触ってみると柔らかいのが特徴ですが、こちらをつぶしてしまうと、ドブのような強烈なニオイを発しします。

なぜなら、臭い玉は化膿物の一種であり、食べ物のカスや細菌が蓄積してできたものであるからです。

特に、感染症の後や扁桃炎の後などは、大量に臭い玉が形成され、ニオイが強烈になることも考えられます。

その他、臭い玉を無理やり取り除こうとすることで、さまざまな口内トラブルにつながることも、デメリットの1つだと言えます。

場合によっては、先ほど少し触れた扁桃炎に陥り、かえって臭い玉を増やすことも考えられます。

ちなみに、本人が健康であれば、臭い玉は自然に取れるケースが多いです。

例えば、咳やくしゃみをしたとき、食事をしたとき、うがいをしたときなどは取れやすいため、あくまで自然に取れるまで待っておくことをおすすめします。

臭い玉は口内が乾燥することで形成されやすくなるため、予防するには普段からなるべく水分を摂るようにしましょう。

また、うがいによって細菌の増殖を抑え、喉を清潔に保つことや、鼻呼吸の意識を強く持ち、口内乾燥を防止することも、効果的な臭い玉の予防方法です。

その他、食事の際によく噛むことを意識すれば、唾液の分泌量が増えて口内は潤されます。

もちろん、唾液の持つ殺菌・抗菌作用により、口内の雑菌を減らすことにもつながります。

今回の記事のポイントは以下になります。

・臭い玉は別名“膿栓”とも呼ばれるもので、扁桃の穴にできる小さな出来物

・臭い玉は柔らかく、つぶしてしまうとドブのような強烈なニオイを発する

・臭い玉を予防するには、適度な水分摂取や鼻呼吸、よく噛むことなどによって口内の乾燥を防ぐのが大切

以上のポイントはしっかりと押さえておきましょう!

新潟市西区周辺や「新潟大学前駅」付近で歯科クリニック(歯医者さん)をお探しの方は、是非、新潟西歯科クリニックへお問い合わせ下さい!

スタッフ一同、心よりお待ちしております。